今日もご飯が美味しかった。昼は貰った大量のバケットを消費しようということでピザトーストを作ったのだが、チーズの焼き加減がちょうど良くて美味しかった。夜は数日前に冷麺を作った時に余っていたキムチでチャーハンを作った。肉なしだったがチャーハンの作り方に忠実になった途端美味しさが倍増した。やはり料理というのは分量と手順がとても大事で、化学のようだと思ったりもする。料理に関しては、調理法や材料について、そしてレシピという知識形態に関して17世紀から広く本で流通していた事実を目下追い続けているので、とても親しみを感じている。

料理がうまくいくと食事がうまくいく。食事がうまくいくと1日が気楽になる。野球でいう「守備から(攻撃につながる)リズムを作っていく」みたいなもので、研究向かう気持ちも少し力みが取れて楽になる。文献を読んだりメモを作成していても、普段なら憂鬱になるところだが、それが緩和される。全く憂鬱にならないわけではない。だが曇りと雨ほどの状況の違いがある。

気づけば15歳から13年間ずっと低空飛行であり、時々上昇気流に乗ることはあっても、そういうものだと理解している。気分は基本落ち込んでいて、暗い。だが無理に上昇させようと操舵するとかえって気流を捉え損ねて墜落することがあるわけで、せめて墜落しない程度に機体の姿勢を維持しながら、時に風を利用するほかない。不思議なことだが、そうであってもエンジンは当然同じように動き続けているわけだ。つまり私は少し窒息気味というか、空気が薄い場所にいるのか、あるいは空気の薄い場所を目指しているのかどちらかなのだろう。はっきりいえばジェット機で宇宙に進出しようとしているのかもしれない。

このような比喩は実体化の恐れがあるのでこれ以上続ける気にはならない。私は別にジェット機ではないし、もっと可変的で、まだ途中なのだから。飛行に引きつけいえば、私は『ファウスト』のホムンクルスみたいなものでしかない。もっともそのホムンクルスは悲劇的な最後を迎えるわけだが、私はそうなるとは思っていない。

学者は最近あまりに不遇な状況に置かれているので、次第にヒロイズムの影が濃くなってきた気がする。そして学問の最右翼に人文学があるのだろうと思う。かつてスーザン・ソンタグがクロード・レヴィ=ストロースを失われる熱帯の文化を護持する悲劇的な英雄のようだと皮肉混じりに書いていたように思うが(ちくま文庫の『反解釈』に収録されれているはず)、同様にもはや「未開」となりつつある人文学を守る、そのエートスを護持する悲劇的な英雄のようになってしまうとしたら、それもまた皮肉なことである。この何十年もの間人文学こそが、そのようなヒロイズムやセンチメンタルを徹底的に排除しようと議論し続けてきたからだ。

できるだけ楽観的いたいものだ。悲観的であることが悲劇を招くわけではなく、その逆であることもよくあるのだが。というのも楽観が単なる素朴さや純粋さに置き換えられて表象されることもよくあるし、悲観主義者しばしば皮肉屋か杞憂に囚われる愚か者かのどちらかとして表象されることもよくあるから。とはいえ素面でいようと思えば、多少は楽観的でなければならない。断っておくが素面というのは現実を直視している状態ではない。そうではなく、それを見据えてもなおユーモアを忘れないでいようという程度の態度のことを言っている。

今朝も濱田さんとTwitterでやりとりしたのだが、基本競争的資金の申請書類というのは行政文書の一つだと思っているので(実際の取り扱いは知らない)、その作成や評価には表面以上の多大なコストがかかる。それらのコスト全体がpolicy makingにかかる費用なはずなのだが、これに対する報酬はひとつもない。研究遂行に限定された実質上の経費を、予算として与えられるだけなので、競争的資金をめぐる一連の制度の維持にかかる費用は全て現場に押し付けられている状態になっている。メトカーフが冗談まじりに政府は「間違った馬に性急に乗る」のはよくあることであると指摘する事態が政府自体の経験則となり、十分潤沢な資金を投入しなければならないのに、政府が失敗を恐れて出し渋ることになる。これは先日の記事でも触れたように、彼ら自身の証言にもあった。

anti-optimization.hatenadiary.jp

国というのはさまざまな共有物を蝶番にして人々がつながっている。共有財はプールされている一塊の資源や、所与の自然資源に限らないし、それらは単なる客体として存在するだけでなく、関係そのものとして存在することもある。あるいはエートスや文化もまた、メディアに保存されたりメディアを通じて継承される限りで共有物だし、そういうものを破壊したり、我田引水することも十分ありうる。

こう書いた時、国はそれが自然なものである限り、人々の自己目的的なあり方に奉仕する道具ないし機関でしかないのだから、政府やら何やらは国を代表するわけではない。あくまで自然なものであると強調するのは、例えばカッシーラが『国家の神話』で提示した自身のマキャヴェリ解釈に惹きつけた全体主義国家、つまり国家自体を目的にし、それが個々人の目的として統制的に与えられるような国家は、極めて人工的であると言わざるを得ないからだ。

しかし人工的であることが問題なのではなく、それが人工的であるが故に維持することが困難であることが問題なのかもしれないと思う。つまり、全体主義が近代とか啓蒙の帰結とかそういう雑駁なことは言いたくはないが、少なくとも人々が自身の財でもある、つまり何かをするために必要なものでもある、エートスを自らの範囲でマイナーチェンジしたり、抜本的に変化させていくことに自覚的になればなるのほど、それはとても近代的に思えるのだから、全体主義はとても近代的に思えるのは確かだ(だがそこに至る必然性は何もない。それを認めるということは、社会に対して内在的な目的を認めることになる。だがそのような観点を取ることは困難だ。たとえ道徳神学をとったとしても)。

昨日の続きになるが、やはり大好きな大好きな映画『イレイザーヘッド』で、何か化け物が子供として生まれる。これは確かに、偶然にも今日一緒に流し見た『メアリの全て』の主人公のメアリ・シェリーの『フランケンシュタイン』に通じるテーマではあるのだが、フランケンシュタインが蘇生させられた怪物が見捨てられる物語であるのに対し、むしろ見捨てることはできない(なぜなら子供だし、妻はその子供を愛するよう求めるから)、そして望もうと望むまいとやってきたという事実が先行するわけだから、結局主人公が意図せずして殺してしまうにしても、視点が全く違う。

自分が生み出してもないが、ケアの義務はあるものとしてそこに存在する怪物というテーマは、あまりに暗いのでやはりあまり突っ込んで話してはいけない気がするのだが、その怪物が同時に自分自身の組成に対する懐疑をももたらすことにもなる。ここに時間の矢は存在しない。時間対称的に自分の存在を揺るがしてくる。

だが自己のカテゴリーをくすぐったり揺らしたりすることに心地よさを覚えるのも人間なので、そのような怪物を愛する可能性がそこにあったりする。主人公も実際愛を感じ始めていたはずだ。だがその直後に決然たる世話に挑んだ時に殺してしまうわけだが(全くの無知によるのか)。

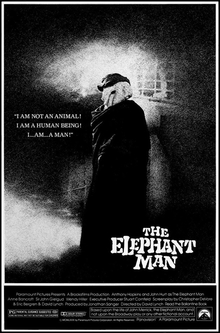

とは言えこういうわけだから、デヴィッド・リンチがこの映画の次に、1980年伝説的な名作『エレファント・マン』を製作したのは極めて危険な行為だったに違いない。とは言え彼はそれを成し遂げ、とても重要な仕事を残した。

疲れたので続きは明日。