日記:読書会ふりかえり

日曜日に受けた2回目接種の影響が残り今日は基本的に家でおとなしくしていた。最低限、市民税を収めたりは仕方なくしたが…。とはいえ、だいぶ回復しており、肩の痛みも軽くなってきた。それにしてもモチベーションが一度上がったおかげか、原稿の進みは比較的よくなったと感じる。快い。明日は大事な用もあることを思い出し、明後日には大学に行けるはずだが、体調を崩さないようにしないといけない。明日は明日で疲れるだろう。

それで晩にあったG&Jの『動物意識の誕生』の読書会に今日は参加できた(先週は生物学基礎論研究会の準備で手一杯で全く忘れ去っていた。残念だったが仕方ない)。今日は第四章で、ここでは現象的意識の条件や機能について検討され、クオリアも生物学が橋渡しすべきギャップとして論じられている。

読書会の前半でも比較的多くの時間を割いて確認されていたいわゆる「知識論証」がこの章で検討されている。「知識論証」は心の哲学の中心的問題と長年されているが、私からしたら今一つ意味を感じない思考実験で、上手くない設定でなされた思考実験という見解が比較的優位に共有されていたので聞いていて安心した。もちろんこの思考実験が何をしたいかはわかるのだが、その目的を達成するためにはこの思考実験自体は無力だと思う。

第一にこの議論は物理主義の是非をめぐる思考実験であり、また物理主義から意識を扱おうとする際の随伴現象説に関連している。あるいは人によってはこの議論をknow-that以外の知識をめぐる議論と関連させて論じている。いずれにしても、know-that以外の知識を学習することはknow-thatの知識を学習できそうにもない意識状態(あるいは意識の種類)であっても可能なのだから、メアリーが何かを学ぶことは直感的に正しいだろうし、それはG&Jのいう通りだ。

「見知り(acquaintance)」と「〜についての知識(knowledge about)」の区別も。もちろん単なる感覚現象と、それが想像力の領分において一定の図式や概念によって加工されたものとを区別する考え方に慣れ切った私としては、この区別自体は十分自然なのだが、問題は見知りだけが独立して存在する世界が今一つ理解できないことが一つある。だから、見知りで得た知識は、メアリーが理論的な知識を持つことなくとも、何らかの方法(言葉、音、他の経験との相関など)で弁別可能だったはずである。そしてその限りで、私的な経験的知識と、公式の知識は、機能的に同等であったとしても、内容が一致しないことがあり得る。この相違を前提にすると、知識論証が設定している争点があまりに意味ないように思えるのだ。つまり、メアリーが色彩に満ちた世界に踏み出し、何かを学習することが可能だったとしても、それは即座に事前に備えていた公式の知識に一致させるために幾つかのステップを要するだろうということは想像がつく。

知識は全て等しく叙実的(factual)であると考える立場では、知識は規範的なものになりがちなので、メアリが公式の知識と一致しない経験的知識を備えていれば、それはbotch-knowledgeということになるだろう。とはいえ、二つの知識は知性的に単一のものではないと考えれば、つまり、経験的知識をknow-thatに還元するような種々の分析をそもそも受け入れないと考えれば、メアリーの経験的事実は感覚的、あるいは志向的なコンテンツを有していたとしても、factualであると考える必要はない。それに、そもそも知識がfactualである必要があると考えるならば、最初からメアリーは何も知らないということでいいだろう。だって白黒の部屋でその知識が有効な場面などないのだから、その知識に従うことなどあり得ないのだから。つまり、メアリーはその部屋にいる限りで知識を有していると認められないだろう。

あるいは部屋から出た時のことについては、こう考えよう。メアリーは物体の表面のスペクトルを測定する器具を持っていて、その器具は公式の知識をそのスペクトルに大体一致するものを検索してくれるので、メアリーの公式と経験の一致した色彩学習は順調に進むと仮定することもできるだろう。だが、その時でもメアリーの学習はやはり二段階、もしくはそれ以上のステップを踏んでいる。もしそのような検索と一致が順調でなければ、メアリーは独自の区分を公式に一致させるために、少なからぬ混乱を経験するかもしれない。

例えば人間の肌の色に関して、スペクトルは類似したパターンを描くので、人の肌をその器具で測定したときに、メアリはいくつもの肌の色(しかも彼女はひょっとすると繊細にその違いを視覚的に区別できているかもしれないのに)を同じ名前で呼ぶことになり、一貫性は崩壊してしまうだろう(肌表面のスペクトルのパターンとその色覚による繊細な区別に関してはチャンギージー『ヒトの目、驚異の進化』ハヤカワ文庫、を参照のこと)

とにかく無理のある議論だと思う。平井先生もおっしゃっていたように、視覚や色覚の発達の問題もあるだろうし。もうずいぶん歴史のある議論なので、あらゆる反論や再反論が出ているだろうし、今更新規参入の敷居も高くなって、見込みも薄そうなこの議論に詳しくなりたいと思えないのも、私がこの議論に乗れない理由でもある。

とはいえこの議論自体はこの章の本質的ないはずだ。しかしそこについて振り返る前に疲れたので、今日はここまで。

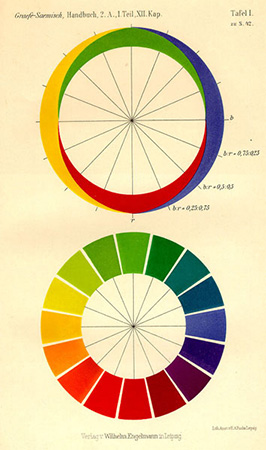

ちなみに原色を同定したEwald Heringの色彩理論の図像。ゲーテの色彩環を彷彿とさせられるものの、彼の理論はゲーテのそれを超えた深みがあった。チャンギージーを読んでいて再開したので、とても感激した生理心理学者。